- 投資信託って興味があるけどリスクはあるの?

- 投資信託のことが知りたい

- 投資信託は始めたほうがいいの?

このような疑問がある方もいらっしゃるでしょう。

結論からお伝えすると、投資初心者でも低リスクの投資信託で資産運用すれば、将来的にリターンを得ることは可能です。

昨今では年金の受給額について不安もあり、受給開始年齢も後倒しになっています。いざ年金をもらう年齢になったときに、ゆとりのある生活ができる金額が支給されるとは限りません。

さらに円安も進んでおり、貯金しているだけで円の価値が下がっている状況です。今からご自身に最適な資産運用を探して、はじめておくのが大切です。

そこで今回は、投資信託のリスクについて紹介します。これから投資信託で資産運用を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

2024年から新しくなったNISAについて知りたい方は、「2024年から変わる新NISAってどうなるの?」をご覧ください。

投資信託とは

投資信託とは個人が資産を増やせる投資手段の一つです。

投資信託は投資家から集めた資金を専門家が株式や債権など、投資をして運用する金融商品です。

少額から投資ができ、資産形成を目的とした長期投資には最適といえます。比較的リスクが低く、初心者でも始めやすいのが魅力です。

しかし元本保証されている金融商品ではないため、この点には注意してください。

それでは、投資信託のリスクについて確認していきましょう。

投資初心が知るべき投資信託のリスクやデメリット

投資信託のリスクやデメリットについては、以下のことが挙げられます。

投資信託の主なリスクは、以下の3つです。

- 元本保証がない

- 価格変動がある

- コストがかかる

元本保証がない

投資で1番のリスクは、元本保証がないことです。

価格の変動は経済や市況で変わりやすく、投資信託の基準価額も影響を受けるからです。また、運用成績によっては利益が出るときもあれば、投資額よりマイナスになる「元本割れ」が発生する可能性があることを理解しなければなりません。

投資信託は長期的に投資して資産形成していくのが目的のため、元本割れのリスクを下げる「ドルコスト平均法」が最適な投資手段と言われています。

この方法を活用することにより、通常の株式投資に比べても元本割れのリスクを軽減できます。

価格変動がある

投資には価格の変動リスクがあります。

要因にはいくつかありますが、ここでは株価の変動と為替の変動について紹介していきます。

株価の変動がある

株価の変動要因には世界情勢や市況の変化など様々な要因があり、急落の可能性は常に意識しておくことが大切です。

例えば、昨今ではコロナショックによる経済の失速や失業者の増加など、不透明な見通しから株価は軒並み下落しました。

このようなにいつ何が起こるかわからないため、価格の変動リスクは常に意識しておきましょう。

為替相場の変動がある

為替の変動による為替変動リスクがあります。

為替変動リスクとは、外国の金融商品に投資している場合に為替レートの変動で円安や円高になり、円に換算したときに為替差損益が生じることです。

そのため利益が発生していたとしても、為替変動で利益幅が減ってしまう可能性があることを意識しなければなりません。

とはいえ、海外も含めた投資信託の商品に投資する以上はリスクが伴うものです。

コストがかかる

投資信託には、手数料や信託報酬料といったコストがかかります。

手数料の種類は下記のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 販売会社 | 購入手数料 |

| 信託財産 | 運用管理費用(信託報酬)、監査報酬、売買委託手数料 (販売会社・運用会社・信託銀行) |

| 換金時 | 信託財産留保額 |

このようなコストは、最低限必要になると考えなければなりません。資産をを預け、専門家が代わりに運用してくれるため必要経費と捉えましょう。

しかしなるべくコストを抑えたいなら、信託報酬の安い商品を選ぶことが大切です。

初心者が投資信託のリスクを回避する方法

それでは投資初心者がリスク回避をするには、どうすればいいのか順番にみていきましょう。

長期投資

まずは、投資信託の基本である長期投資です。

分散して買付することでリスクを分散ができます。定期的に購入することで価格の平均化ができ、取得単価の変動幅が抑えられて、比較的安定した投資ができます。

長く保有すればするほど、リスク要因になる下落幅が小さくなって収益が安定的になるためです。

さらに分配金も再投資の設定にすれば、その分が積立資金に含まれるため、結果的に福利効果でリターンが大きくなる期待もできます。

※分配金

投資信託の運用によって得られた収益を決算時に投資家に分配するお金のこと

(一般的には、そのまま受け取るか再投資に回すかを選択できる)

ご自身の計画で将来いくらになるのか、下記のシミュレーションで確認してみましょう。

>>資産運用シミュレーションをしてみる

分散投資

分散投資は複数の投資先に分けて投資する方法です。

ひとつの投資先に集中してしまうと、万が一価格が下落したときにマイナスになるリスクが高いです。そのため、できるだけ多くの投資先に分散する必要があります。

このように分散することで、リスク回避ができて将来的に大きな利益も期待できるでしょう。

時間分散

リスクを回避する手段は、時間分散をして買付時期を分けることです。

前項でも少し記述しましたが、ここではもう少し詳しく紹介します。

一度に大きく買付してしまうと価格の下落がストレートに影響するからです。しかし、定期的に買付することで価格の平均化ができます。

リスクを最低限に抑えた運用をし、長期的に大きなリターンを狙う投資も可能です。

初心者が投資信託でリスクを抑えるためにすべきこと

投資信託でリスクを抑えるポイントは、以下の2つです。

- 価格の変動が少ない商品を選ぶ

- アクティブな商品には投資しない

価格の変動が小さい商品を選ぶ

リスクを抑えるためには、価格の変動が小さい商品を選びましょう。ボラティリティ(変動率)の大きい商品は、リスクが高くなるからです。

投資信託は株式投資や債券などに分散投資しますが値上がりしたり、値下がりしたりするのが一般的です。

その中でもリスクを軽減するために、価格変動の小さいない商品を選びましょう。

貯金するな感覚で積立できるように、価格の変動が少ない商品を選んで資産運用していくことが大切です。

アクティブな商品には投資しない

リスクの高いアクティブな商品には投資しないようにしましょう。投資信託の中でも、高利回りで手数料も高い商品があるからです。

このような商品はリスクが高いため、初心者にはおすすめできません。

例えば、信託報酬が安くて利回りの低い商品と手数料が高くリスクが高い利回りの商品では、以下のような差がでます。

- 利回り(年率):3%の場合 信託報酬料0.114% リスク低

1,000,000円 X 3% = 30,000円(利益) - 利回り(年率):15%の場合 信託報酬料0.568% リスク高

1,000,000円 X 15% = 150,000円(利益)

利回りによって利益は大きく変わります。

しかし、利回りが高い商品なら利益がでやすい反面、リスクが高いことも理解しておかなければなりません。

利回りとは

投資金額に対する利子も含めた年単位の収益の割合

※利回りはあくまでも過去の実績で、将来的な利回りを示すものではありません。

利率と利回りの違いについては、下記の動画を参考までにご覧ください。

【利率と利回りの違いとは】

とはいえ、投資信託は手数料の安い低リスクの商品が多いため、初心者の方はリスクを抑えた資産運用が可能です。

初心者におすすめ!低リスクなファンド3選

そこで、以下では初心者におすすめな低リスクでコストも安い商品を3つ紹介します。

どれもNISA(つみたて投資枠)対象商品で、リターンも期待できる銘柄です。

- 三菱UFJ国際 – eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)

- SBI – SBI・V・S&P500 インデックスファンド

- 三菱UFJ国際 – eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

| 銘柄 | 信託報酬 |

|---|---|

| 三菱UFJ国際 – eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) | 0.1133% |

| SBI – SBI・V・S&P500 インデックスファンド | 0.0938% |

| 三菱UFJ国際 – eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09372% |

1.三菱UFJ国際 – eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)

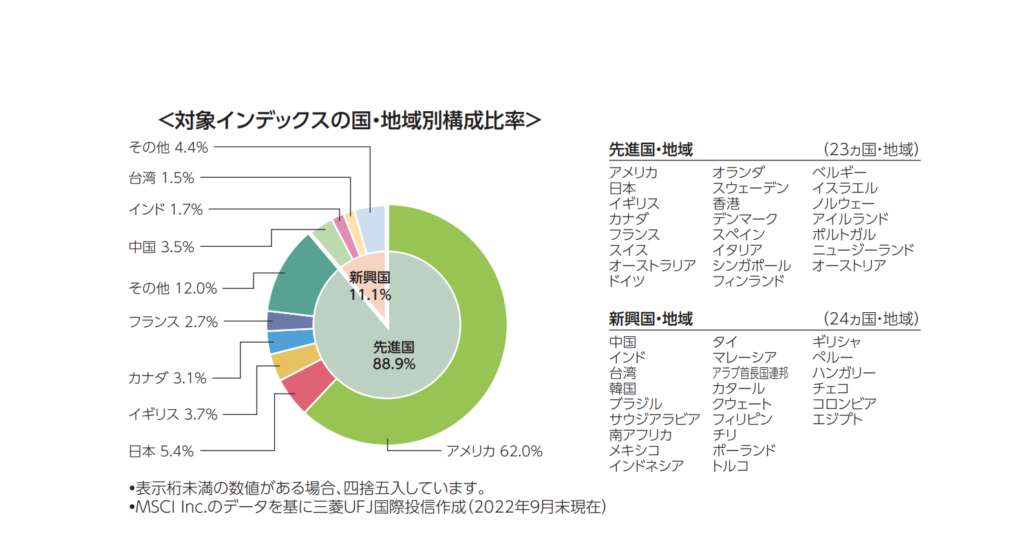

まず1つ目におすすめする商品は、三菱UFJ国際 – eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)です。

全世界に分散して投資するためリスクが低く初心者にもおすすめの銘柄です。

分散の割合をみても投資先が大きく分散されています。投資において、一点集中する投資方法は1番リスクが高くなるからです。

三菱UFJ国際 – eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)は47の国と地域に投資しているので、リスクを軽減できるといえます。さらに、信託報酬と呼ばれる手数料が安いことも魅力です。

eMAXIS Slim 全世界株式の信託報酬0.1133%は、金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均0.30%と比べても安いのがわかります。

2.SBI – SBI・V・S&P500 インデックスファンド

2つ目のSBI – SBI・V・S&P500 インデックスファンドは、アメリカの株価指数であるS&P500に連動するETFに投資する投資信託です。

NISA(つみたて投資枠)対象銘柄の中でも信託報酬が0.0938%と安く、低コストに設定された商品です。

分散の割合は「米国99%・その他1%」に投資を行っています。

投資先としては、ほぼ米国に投資しています。

この商品も信託報酬が安く、S&P500に連動しているので安定した銘柄といえます。

3.三菱UFJ国際 – eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

3つ目は、三菱UFJ国際 – eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

この商品は、1つ目で紹介したeMAXISシリーズの一つで「S&P500に連動した商品」になります。

さらに、2つ目で紹介したSBI S&P500同様に、信託報酬が安い上に直近では0.0968%→0.09372%とさらに価格が下がりました。

参考:>>三菱UFJ国際 – eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)約款変更のお知らせ

上記で紹介した3銘柄は信託報酬が安く低リスクな上、リターンも期待できる商品のため初心者にもおすすめです。

投資信託は種類が豊富

金融商品の種類については、2022年時点で5888本となっています。

参考:投資信託の主要統計ファクトブック(2022年12月末)<8項>

上記のように現在では投資信託の金融商品は豊富にあり、選択肢が多い状態です。そのため老後に備えて、低リスクで投資を始めたい方にとっても非常に優遇されている環境といえます。

具体的には下記のような種類があります。

| 種類 | 投資対象 |

|---|---|

| 国内債権型 | 国内の公社債に投資 |

| 海外債権型 | 海外の公社債に投資 |

| 国内株式型 | 国内の株式に投資 |

| 海外株式型 | 主に海外の株式に投資 |

| バランス型 | 国内外の株式や債権、不動産投資信託など分散させて投資 |

| J-REIT | 不動産投資法人 オフィスビルや住宅などさまざまな物件を運用 |

| 海外REIT | アジア諸国や欧米諸国などの物件を投資対象 |

| コモディティ | 商品先物取引で取引される「コモディティ商品」に対する投資 |

このように投資信託は比較的リスクの低い金融商品に投資ができるため、ご自身に合った銘柄を選んでみましょう。

もし、どの商品がよいかわからない方はバランス型を選択しておけば、分散投資されていて低リスクな商品のため初心者にも安心です。

初心者なら低リスクの投資信託から始めてみましょう

投資信託の中でもNISA(つみたて投資枠)対象商品は、金融庁が厳選しているため初心者でも投資しやすい商品です。100円から積立可能で、投資の運用益に対しても非課税という大きなメリットがあります。

よって、長期で資産形成していくには最適な投資手法です。少額から始められるので、投資初心者でもうまく活用すれば老後の資金を準備できるでしょう。

2024年からは新NISAも開始され、さらに投資運用益に対しても税制優遇されている状況です。将来ゆとりある生活をおくるためにも、投資信託を始めてみましょう。

新NISAについて詳しく知りたい方は、「2024年から変わる新NISAってどうなるの?」をご覧ください。